Microsoftから提供されている、AIChatWebプロジェクトテンプレートはユーザーの質問に対して、Embeddingモデルに登録されたPDFの内容から回答を導き出すAI Chatアプリケーションのプロジェクトテンプレート。

以下の方法でプロジェクトテンプレートをインストールできる。

> dotnet new install Microsoft.Extensions.AI.Templatesデフォルトではgithubmodelsを使用するようになっているが、今回はローカルのollamaで試してみた。

プロジェクトを作成するときに下記のようにすることで、LLMのプロバイダやLLMモデル,Embeddingモデルを指定できる。

> dotnet new aichatweb --provider ollama --vector-store local --ChatModel llama3.2:latest --EmbeddingModel all-minilm:22m -o <プロジェクト名>これでプロジェクトを作成すると、以下のようにProgram.csにLLMへの接続やモデルが自動的に反映される。また、Embeddingの設定等も自動的にされる。

using Microsoft.Extensions.AI;

using AIChatWebAppOllama.Components;

using AIChatWebAppOllama.Services;

using AIChatWebAppOllama.Services.Ingestion;

using OllamaSharp;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddRazorComponents().AddInteractiveServerComponents();

IChatClient chatClient = new OllamaApiClient(new Uri("http://localhost:11434"),

"llama3.2:latest");

IEmbeddingGenerator<string, Embedding<float>> embeddingGenerator = new OllamaApiClient(new Uri("http://localhost:11434"),

"all-minilm:22m");

・・・using Microsoft.Extensions.VectorData;

namespace AIChatWebAppOllama.Services;

public class IngestedChunk

{

private const int VectorDimensions = 384; // 384 is the default vector size for the all-minilm:22m embedding model

・・・このテンプレートではEmbeddingはPDFに限られ、wwwroot\Data下にあるPDFの内容が対象となる。

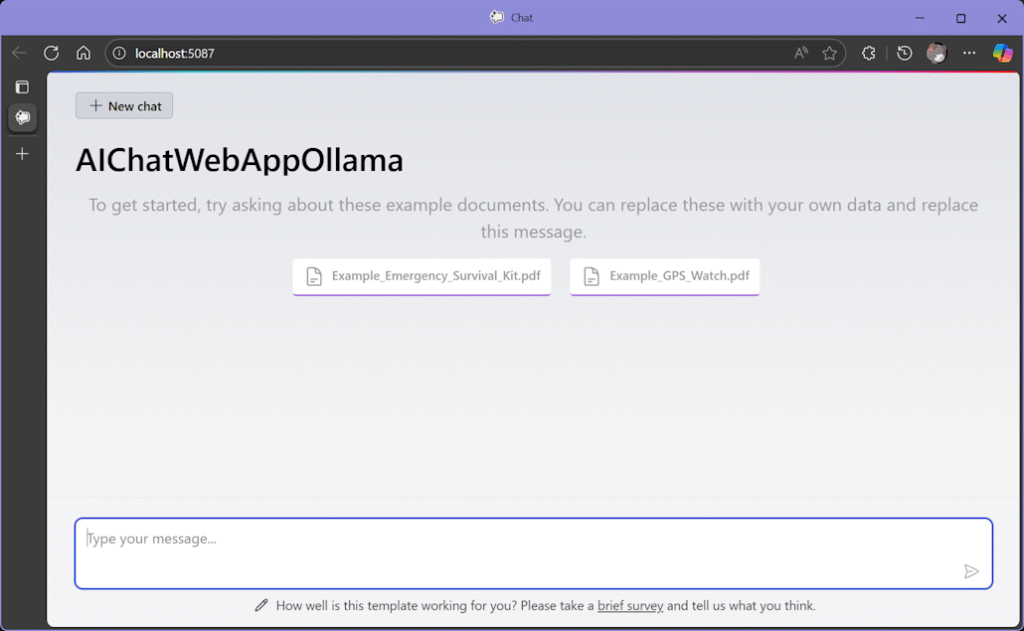

とりあえず、実行してみる。

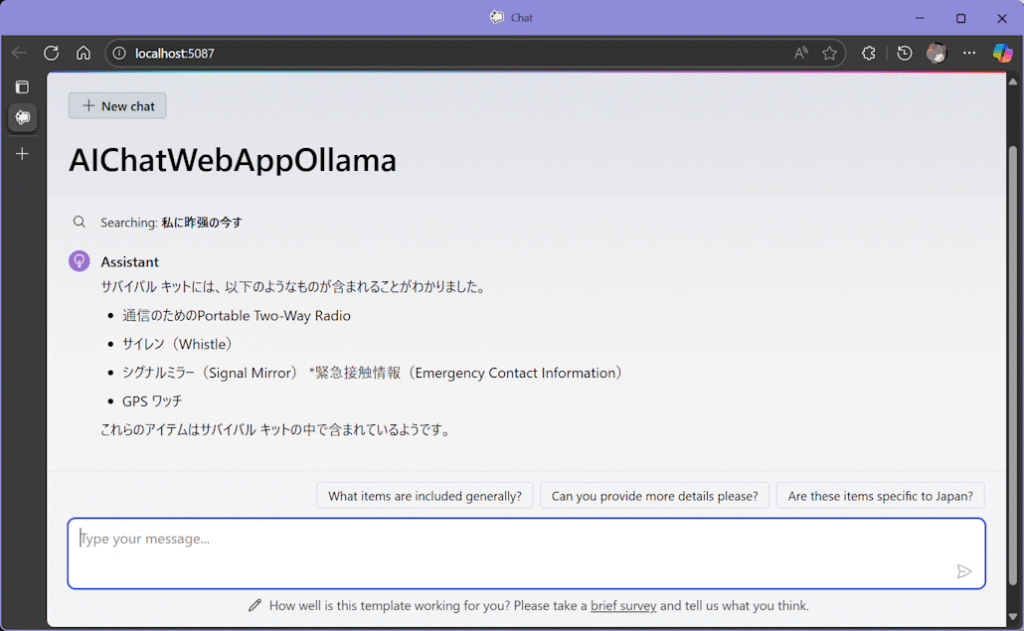

「サバイバルキット」について質問してみると、

というような感じで、PDFの内容から回答を引っ張ってきている。「Searching」の日本語が、入力した質問と全く違い、変な日本語になっているのはLLMの問題か?

wwwroot\Data下におくPDFファイルを別のものに置き換えたり、UIを適当にいじったりすれば、それなりのAI Chatアプリケーションにはなりそう。

ただし、ollamaを使用すると回答を得るまでにかなり時間がかかるね。モデルのせいかもしれないけれど・・・

Users Today : 49

Users Today : 49 Users Yesterday : 65

Users Yesterday : 65 Users Last 7 days : 438

Users Last 7 days : 438 Users Last 30 days : 1398

Users Last 30 days : 1398 Users This Month : 1337

Users This Month : 1337 Users This Year : 1337

Users This Year : 1337 Total Users : 95852

Total Users : 95852 Views Today : 54

Views Today : 54 Views Yesterday : 76

Views Yesterday : 76 Views Last 7 days : 527

Views Last 7 days : 527 Views Last 30 days : 1605

Views Last 30 days : 1605 Views This Month : 1539

Views This Month : 1539 Views This Year : 1539

Views This Year : 1539 Total views : 133985

Total views : 133985 Who's Online : 0

Who's Online : 0